Устройство русской печи

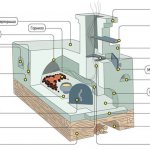

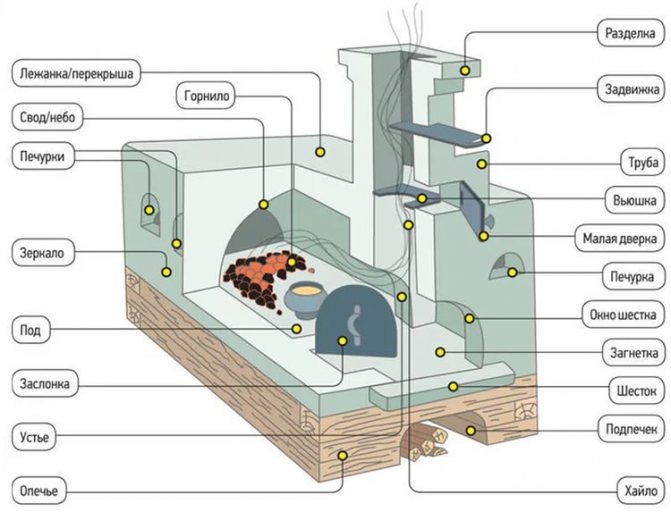

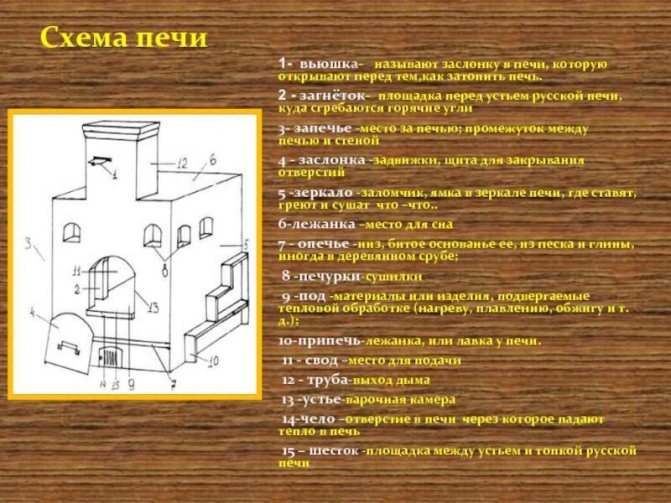

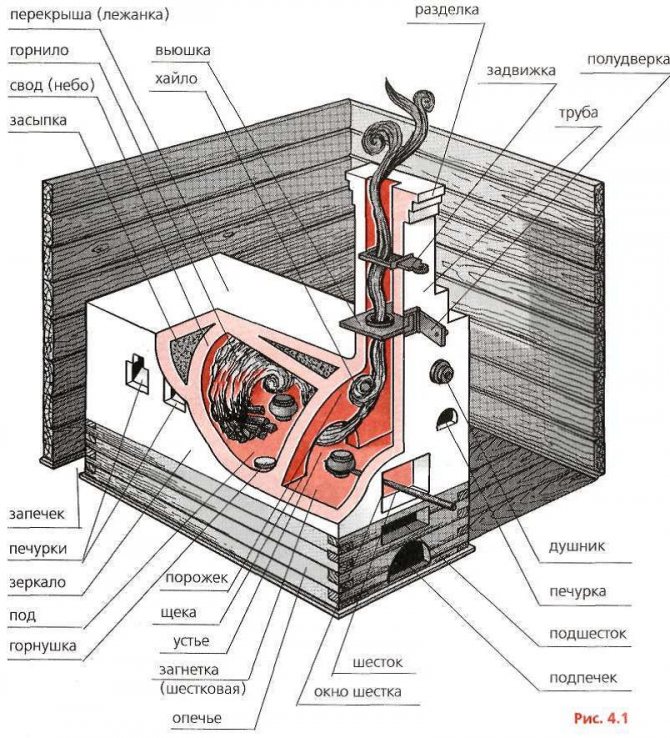

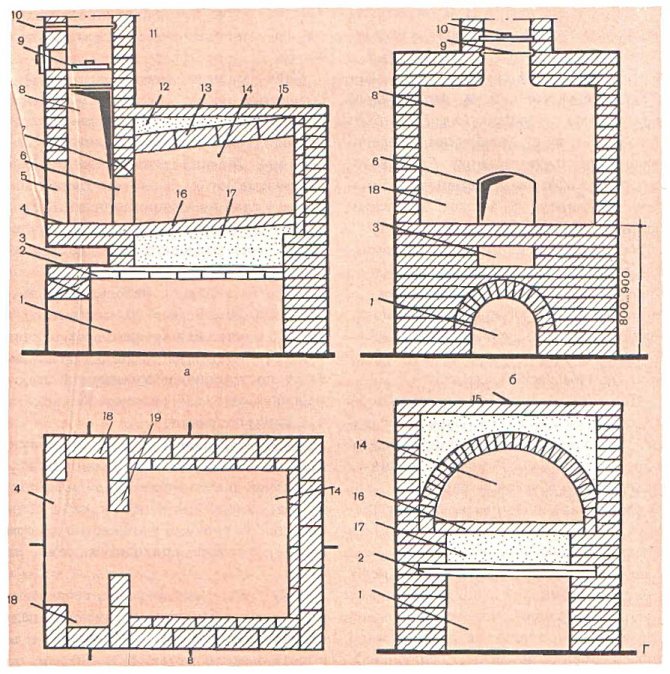

Русская печь имеет не очень сложное устройство, но в ней достаточно много элементов, выполняющих разные функции. На схеме ниже изображены составляющие русской печи:

- Перетрубье — место, где собирается дымовой газ, а после этого этапа отправляет их в трубу.

- Шесток — место, находящееся впереди устья русской печки.

- Разделка — место, находящееся на уровне потолка, предназначенное для противопожарной безопасности.

- Заслонка — железный полотно, который закрывает проход в горнило.

- Епанча — покрытие, находящееся поверх печного устья.

- Задвижка — пластинка из металла, регулирующая тягу.

- Боров — место, которое выводит трубу к конечной области.

- Вьюшка — это пластинка из стали, имеющая отверстие, которое закрывается при помощи крышки и блинка.

- Труба — путь, благодаря которому дым может попадать на улицу.

- Перекрыша — последний кирпичный слой.

- Лежанка — место, предназначенное для сна и лежания.

- Горнило — место, в котором сначала подготавливают топливо или же дрова, чтобы в последующем приготовить пищу.

- Свод, нёбо — место, находящееся на самом верху горнильной области.

- Печурки — углубления в печке, помогающие улучшить теплообмен.

- Зеркало — стенка печи, которая помогать сохранить тепло в доме.

- Очёлок — внешняя часть печки.

- Горнушки — углубление, сохраняющее угли.

- Под, лещадь — самый низкий слой «корыта», обеспечивающий прочность установки, строится из стесанного заранее кирпича по цилиндрической поверхности.

- Подина — место, находящееся сверху подпечной области со внутренней стороны пода.

- Порожек — место, задерживающее газы, выходящие из топки.

- Щека — внешняя стена горнил.

- Устье — место, составляющее расстояние между щечками.

- Загнетка — это область, где собираются угли для их последующего использования, помогающая экономить дрова.

- Запечек — расстояние от печи до стены.

- Опечье — основание печки.

- Печурка — углубление, предназначенное для сушки одежды.

- Подшесток — место, где хранятся кухонные инструменты.

- Подпечек, подпечье — помещение для хранения дров.

- Полудверка — дверь для того, чтобы в любое время подчистить сажу.

- Хайло — это скважина, через которое выходит газ, выделяющийся после дыма, в трубу.

- Зев — скважина, находящаяся поверх шестка.

Что такое устьице в печи: составные части, функциональное предназначение

Русские избы просто не получится представить без белоснежной печи, которая без всяких преувеличений может по праву считаться душой избушки. Она не только обогревает жилищное пространство и готовит пищу. Печка помогает нагреть воду для стирки или мытья посуды, высушить постиранные вещи, а также является отличным лежаком, на котором можно не только хорошенько разровнять спину, но ещё и отлично выспаться после тяжёлого дня. Ведь недаром в русских сказках и советских мультфильмах многие герои ночевали именно на печах.

А чего стоит всем известный персонаж по имени Емеля? Этот сказочный герой умудрился использовать печку не по прямому назначению, и вместо готовки пищи или отдыха, он рассекал на этом устройстве по деревне, используя его в качестве транспорта. Любая печка состоит из нескольких элементов, и одной из наиболее главных деталей является устьице.

Но не многие знают, для чего оно нужно, и какую функцию выполняет в работе печи. Именно поэтому в материале ниже мы и решили в деталях разобрать этот вопрос, и предоставить вам немного полезной информации. Итак, приступим

Что представляет собой устьице в печи

Что это такое «устьице в печи»? Напротив шестка расположена главная деталь, а именно камера для приготовления продуктов. Она имеет и другие названия, а именно горнило или топливник. А рядом с этим окошком расположилось отверстие, именуемое в народе челом или устьем.

В стандартных моделях оно выполнено в форме прямоугольника прямоугольную форму и внешне похоже на свод. В среднем ширина составляет 50 см, а показатель высоты остановился на отметке в 35 см.

Составные части устьица

Эта деталь является неотъемлемой составляющей в любой печи, и без её наличия использование оборудования станет невозможным. С обеих сторон устьица располагаются небольшие впадины. Их называют зольниками или очёлками. Кроме того, устье включает и другие детали, а именно:

- Заслонка для закрытия (может иметь как одну, так и две ручки);

- Само отверстие устьица для закладки топлива;

- Небольшой порожек, предотвращающий высыпание топлива наружу после закладки.

Функциональное предназначение устьица

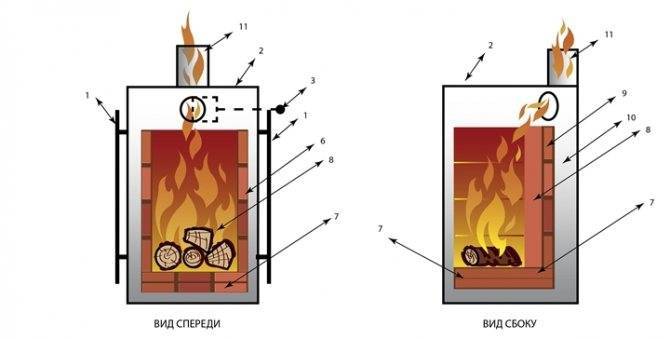

Как упоминалось выше, устьице является одной из наиболее важных частей в любой печке. Это отверстие предназначено для закладки топлива, обеспечивающего стабильную работу печи, необходимую для приготовления пищи. Кроме того, через устьице закладывает посуда с продуктами для приготовления. Это отверстие устроено так, что над ним до верхней точки горнила расположена стенка — газовый порог 7, минимальная высота которого стартует с показателя в 18 см.

Понравилась?

Размеры разных модификаций

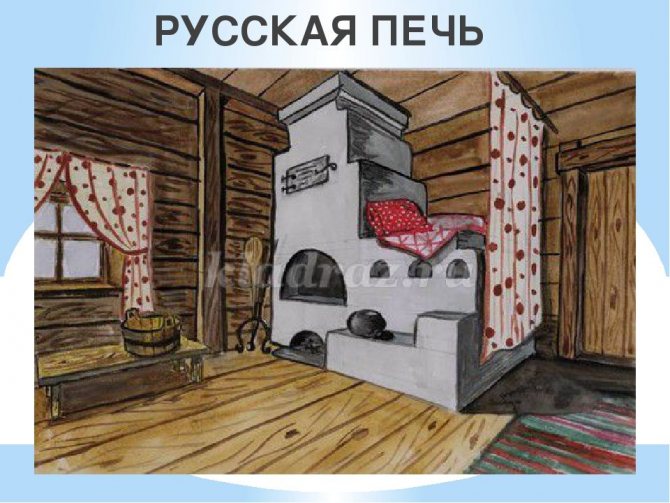

Существует несколько много видов русской печи, но основные можно выделать 3 вида:

- С лежанкой;

- Без лежанки с плитой;

- Мини.

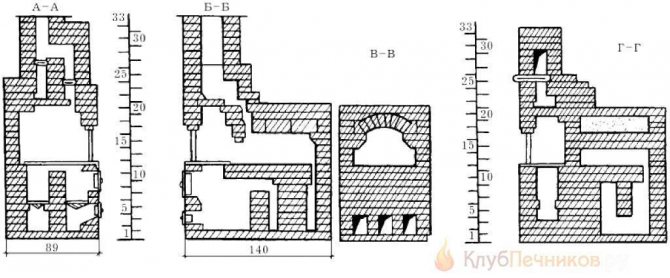

Размеры у них такие:

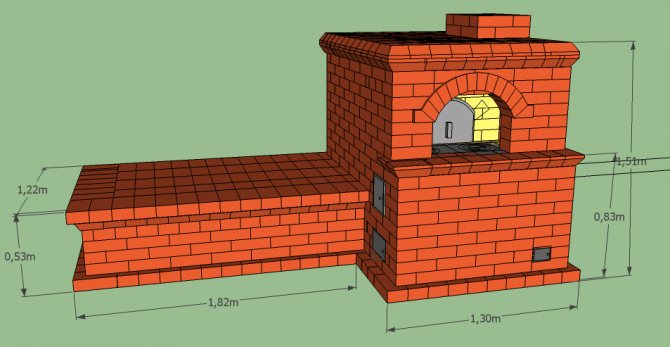

- С лежанкой, пример размеров: 1220 х 2120 х 1510 мм;

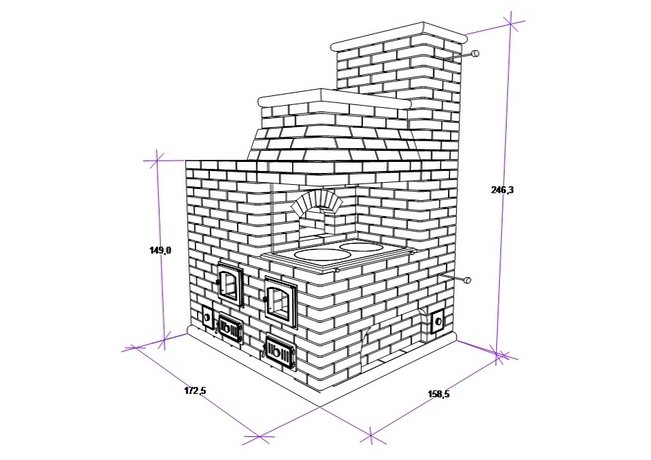

- С варочной плитой без лежанки: 1585 х 1725 х 2463 мм;

- Мини-русская печь: 1500 x 1000 x1 990 мм.

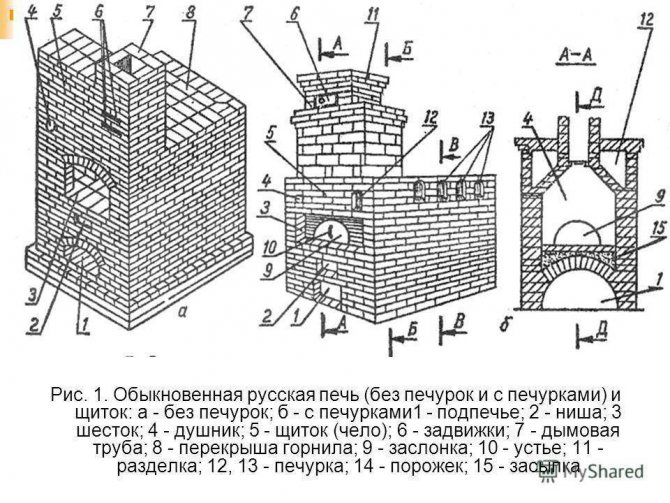

Т. к. у русской печи есть несколько видов, стоит разобрать схемы каждого из них.

Схема русской печи с лежанкой

Так как есть много видов, конструкции у них разные. Один из них — с лежанкой. Это один из самых старых видов русских печей. Лежанка предназначена для того, чтобы в холодное время суток на этом месте спать и лежать.

Русская печь с лежанкой

Схема русской печи без лежанки

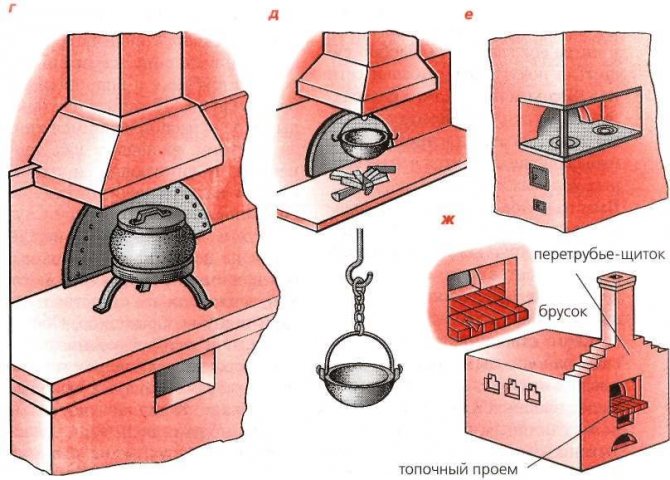

Без лежанки — печь с варочной поверхностью. В качестве варочной камеры чаще всего выступает чугунная плита с конфорками (стандартно- с двумя). В таких печах приготовленная еда сохраняет надолго свое тепло.

Русская печка с варочной плитой без лежанки

Схема русской мини-печи

Обратите внимание, что мини — печи существуют двух типов: с водогрейной трубой и без. Поэтому желательно заранее выбрать, какую вы хотите. Ведь именно первые 10 рядов отличаются при кладке. Именно они моделируют всё тело. Позже изменения нельзя будет внести, только если разрушить и начать заново. А после 10го ряда в постройке два вида одинаковы. Также такой вид называют печью «Экономкой», так как она имеет небольшие размеры и требует небольшого количества материалов.

Ру́сская печь

— кирпичная или глинобитная печь для выпечки хлебобулочных изделий, приготовления пищи, отопления жилых помещений и различных других задач. Широко распространена в России, Белоруссии, на Украине, в Румынии и Молдавии. Основным видом топлива служат дрова, также могут использоваться торф, солома, кизяк [1] , камыш, лузга и другие горючие органические материалы [2] .

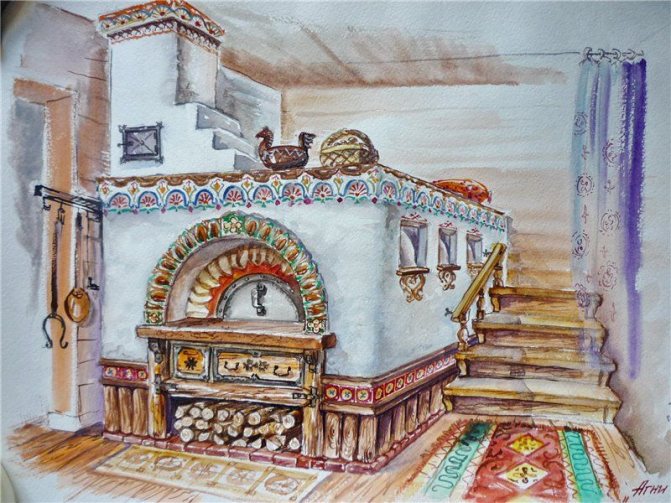

Советы по обустройству

Русский стиль интерьера предполагает обилие древесных материалов и текстиля. Как правило, стены сруба не подвергаются облицовке, что придает природную естественность всему жилищу. Часто потолочное пространство оформляется деревянными балками, что не противоречит сельскому стилю.

Для отделки домов из бруса или щитовых дачных построек могут быть использованы такие материалы как вагонка или блокхаус. Дополнительной отделке стены подвергать не стоит: обои могут свести на нет весь шарм русского деревенского стиля.

В деревянном одноэтажном доме с высокими потолками можно обустроить бельэтаж. Это своеобразное разделение части комнаты на два полуэтажа поможет не только сэкономить пространство, создать дополнительное спальное место, но и придаст интерьеру вид избы с полатями.

Окна предпочтительнее ставить деревянные, но подойдут и пластиковые под цвет дерева. Дощатые полы оставляют под покраску или покрывают их специальными составами. Они помогают предотвратить преждевременный износ дерева, отталкивают насекомых, позволяют легко мыть и чистить поверхность.

Мебель

Особую атмосферу в русский стиль вносят предметы убранства, существовавшие у наших предков задолго до появления привычной мебели

Стоит обратить внимание, что все изделия выполнены из дерева той или иной степени обработки. Помимо печки, главным атрибутом русской избы является большой обеденный стол, способный расположить вокруг себя многочисленное семейство

Подчеркнут стилевую направленность и длинные лавки. Они не столь удобны для сидения, как стулья, но как элемент декора вдоль стены будут смотреться очень колоритно.

Незаменимые в современном обустройстве дома удобные диваны и кресла лучше выбирать с минимальной простотой дизайна. Это может быть тахта, софа или обычный диван, обитые грубой тканью – льном или хлопком.

Деревянные кровати с красивым резным изголовьем и мягкими перинами, приставные лестницы, маленькие столики, табуреты, открытые деревянные полки можно сделать своими руками, что придаст интерьеру оригинальность и домашний уют.

Элементы декора

Стилевое направление деревенского дома особенно подчеркнут символы быта той местности, в стиле которого оформлено пространство. Для русского стиля характерна резьба по дереву, глиняная и деревянная посуда, которая разукрашена под хохлому или гжель. Вообще, народные промыслы очень гармонируют со всем, что касается русского стиля. Это могут быть матрешки, расписные фигурки сказочных персонажей (домовой, жар-птица, кот-баюн) и, конечно же, самовар. Для хранения вещей подойдут старинные сундуки с элементами ковки или плетеные корзины-торбы.

Текстиль

Обилие тканевых украшений, особенно сделанных своими руками, станет отличным дополнением стиля. Предпочтение лучше отдать простым тканям – льну, хлопку, ситцу или даже обычной мешковине. Приветствуется национальная вышивка на шторах, скатертях, покрывалах и подушках. Занавесками с узорной вышивкой на плотной ткани можно зонировать пространство.

Плетеные или вязаные напольные коврики – непременный атрибут любой избы в русском стиле. Часто хозяйки их изготавливают своими руками, что придает особую атмосферу деревенскому дому.

История [ править | править код ]

В VIII—XIII веках на восточнославянских и финно-угорских [3] территориях было распространено несколько типов печей [4] . В Северной Руси преобладали печи-камени, сложенные из камней насухо без скрепляющего раствора. В Старой Ладоге основания каменных печей достигали 1,5 м в поперечнике [5] . В Изборске известны также глиняные печи, возведённые на каменном основании — на каменной площадке размером около 1×1 м строился полый глиняный купол высотой около 1 м [6] . Известны печи, сложенные из камня и глины. Они были наиболее распространены на Верхнем Дону, в Поочье и в Среднем Поднепровье. Основания таких печей достигали 1,5×2 м. В Верхнем и Среднем Поднепровье более широко были распространены глиняные печи. Размеры их доходили до 1,5 м в поперечнике и до 1,2 м в высоту [7] .

В указанный период избы не имели устройств для вывода дыма, и он выходил в двери и в небольшие оконца в стенах (отопление «по-чёрному», курная изба). На рубеже XV и XVI веков появилось устройство для вывода дыма. Первоначально оно представляло собой деревянный короб. С появлением огнеупорного кирпича печи приобрели трубы, а сами они постепенно приобрели к началу XVIII века тот вид, который сейчас известен как «русская печь».

Что делать, если класть самому не хочется?

На самом деле, в таком нелегком предприятии, как обустройство русской печи лучше обратиться к профессиональному каменщику, у которого есть реальный практический опыт. Нюансов при обустройстве печи – масса, учесть их все с первого раза – нереально, а печь хочется сделать максимально функциональной.

Стоимость работы по возведения русской печи у хорошего, опытного каменщика колеблется в пределах 150-250 тысяч рублей + около 80 тысяч рублей – материалы. Кажется, что это дорого. Но примеры более дешевого исполнения «мастера» никогда не показывают – стыдно за свою работу, когда печь, сложенная, как попало, перестает работать через год.

Описание [ править | править код ]

Отличительной особенностью является углубленная в корпусе печи топочная камера (горнило) с глухим подом и сводчатым потолком.

Температура воздуха в подготовленном к выпечке хлеба горниле достигает 200 °C [8] . После окончания топки в печи долго сохраняется высокая температура, что позволяет готовить такие продукты как топлёное молоко и овсяное толокно.

Русская печь устроена таким образом, что обогревает она лишь пространство комнаты, находящееся выше шестка (80—90 см от уровня пола) [1] [9] . Общий коэффициент полезного действия, как считалось ранее, «на глазок» кпд равен 25—30 %, из них 7 % идёт на приготовление пищи и выпечку хлеба, и 18—23 % тратится на обогрев помещения [10] . Исследования термического кпд русской печи в 1940-х годах дали результат 68%. Были созданы улучшенные конструкции И.С. Подгородникова, кпд которых достиг 80%, что недостижимо для печей других типов.

1. Подпе́чье

— пространство в нижней части печи, куда укладывались дрова для следующей топки и различные предметы. Там же могли содержаться домашние животные. 2. Деревянный настил . 3. Подшёсток — холодная печурка под шестком, чаще всего там хранилась часть посуды. 4. Шесто́к — рабочая площадка перед устьем, на которой размещают извлечённую или подготовленную для установки в горнило посуду с едой. На месте шестка может располагаться чугунная плита, нагреваемая снизу дополнительной топочной камерой, называемой подтопком . 5. Окно шестка . 6. У́стье или чело — вход в горнило. 7. Поро́жек — верхняя часть устья, придерживающая горячие газы под сводом для более полного поглощения тепла и сгорания продуктов горения. 8. Перетрубье , переходящее в хайло́ и далее в дымовую трубу . 9. Вьюшка . 10. Задвижка . 11. Труба . 12. Песочная засыпка над сводом . 13. Свод — верхняя дугообразная часть горнила. 14. Горни́ло — топочная камера печи. 15. Перекры́ша — самый верхний слой кирпича, располагающийся над массивом или засыпкой; на перекрыше обычно устраивалась лежанка. 16. Под — нижний слой горнила (топливника) печи. 17. Засыпка под подом . 18. Зольник или очелок. 19. Щёки или скулы — передняя стенка горнила [11] .

Другие части: Опечье

— деревянный сруб, на который устанавливалась печь. Печу́рки (горну́шки, гарну́шки) — неглубокие ниши в корпусе печи, служащие для увеличения теплоотдающей поверхности. В них также помещают различные предметы для сушки: одежду, обувь, посуду, грибы, травы и другие. Боров — горизонтальная (или наклонная [12] ) часть дымохода (длиной около метра и более), располагающаяся на чердаке перед трубой. Защищает от попадания в печь атмосферных осадков через трубу, обеспечивает лучшее сохранение тепла за счёт ослабления тяги, предотвращает выброс искр на крышу [13] . Дымовая труба — конечная вертикальная часть дымохода. Курные печи (топившиеся по-чёрному) труб не имели.

Использование [ править | править код ]

Приготовление пищи [ править | править код ]

В печи варили, парили, жарили, пекли, грели и «томили». Жарили у устья (перед горящим топливом), варили и парили непосредственно в горниле при растопленной или догорающей печи, подогревали на шестке, пекли и томили в горниле после топки.

Хлеб и другую выпечку выпекали на поду печи. Для этого тщательно очищали печь от углей и золы. В печи должен быть «изволочный жар» — температура наиболее оптимальная для начала выпекания; её определяют, бросая пригоршню муки на под — мука должна довольно быстро покоричневеть, но не обугливаться. Благодаря большой теплоёмкости русской печи температура в ней убывает постепенно в течение длительного времени, что благоприятствует получению хорошей выпечки и хлебов — сначала быстро образуется хрустящая корочка, а затем «доходит» внутренний слой.

Для приготовления пользовались чугунками, перемещаемыми ухватами (рогачами), и сковородами со сковородниками (цапельниками, чапельниками). Посуда по большей части изготавливалась из чугуна, однако применялись и глиняные сковороды и горшки; в XX веке распространились алюминиевые горшки и сковороды. В глиняных кувшинах особенно вкусным получалось жирное топлёное молоко с коричневой пенкой. При печи, кроме трёх ухватов и сковородника, были ещё две кочерги для перемешивания углей и выгребания золы.

В конструкции печи мог иметься отдельный вход для подсоединения к дымоходу печи трубы угольного самовара.

Отопление [ править | править код ]

Обычно печь начинали топить с середины октября (с Покрова) и топили до апреля (до Благовещенья) или мая. Русская печь располагалась практически в центре комнаты и прогревала её равномерно. На печи устраивался лежак (лежанка) — наиболее тёплое место в доме. Рядом с печью традиционно строился голбец (голубец), в котором хранили домашнюю утварь, а верх его мог являться продолжением лежака. Размеры лежака были различны, наибольшие позволяли располагаться на печи до 5-6 человек, но обычно он был двухместным. Высота такого лежака чаще всего позволяла человеку сидеть. Зимой при регулярной топке на лежанке стабильно поддерживается температура +25…+27 °С. Печь белилась или украшалась изразцами.

Мытьё [ править | править код ]

В печах с широким (до 1,5 м [14] ) и высоким (до 1,2—1,4 м [14] ) горнилом можно было мыться и париться [15] .

LiveInternetLiveInternet

Четверг, 21 Января 2021 г. 17:35 + в цитатник

Серия сообщений «Устройство Русской Печи»: Часть 1 — Краткий курс по строительству Русской Печи

Метки: Русская Печь

Процитировано 1 раз

Нравится Поделиться

Нравится

- Запись понравилась

- Процитировали

- Добавить в цитатник

Сопутствующая утварь [ править | править код ]

Ухват (рогач

) необходим для установки в печь и изъятия оттуда чугунов, используемых вместо кастрюль. Чапельник ( сковородник ) служит для перемещения сковород без ручек (чапе́л), деревянная лопата ( садник ) — для перемещения хлеба и выпечки, кочерга — для перемещения, выгребания углей и дров в растопленной печи.

Чугуны — жаропрочная, как правило, чугунная, реже алюминиевая посуда. Сковороды — чаще всего использовались чапе́лы — сковороды без ручки, удерживаемые чапельниками. Другая посуда для приготовления пищи: горшки, кринки, утятницы, гусятницы, противни и т. п.

Помело — предмет для очистки пода от углей и золы перед посадкой хлеба или мытьём людей. Представляет собой длинный черенок с закреплёнными на конце сосновыми или можжевеловыми ветками, соломой, мочалом или тряпкой [16] .

К русской печи в нашей культуре всегда было особое, трепетное отношение. Чем она отличается от других печных конструкций, как сложить настоящую русскую печь — давайте попробуем разобраться.

Русская печь — многофункциональное устройство. Это и обогрев помещений в зимние холода, и горячая, очень вкусная и полезная пища, приготовленная по старинным традициям, и возможность сохранить урожай благодаря сушке, и бытовые удобства в виде горячей воды.

Конечно, нельзя сказать, что русская печь — идеальное устройство, не имеющее своих слабых сторон. Чтобы успешно готовить в ней пищу, хозяйка должна обладать немалой сноровкой — с ухватом и горшками обращаться сможет далеко не каждая современная дама. Каждое утро печь нужно топить — а это значит, кому-то нужно колоть дрова. Недостатком печи в качестве отопительного прибора является то, что тепло выделяется на уровне выше пода, т. е. почти на метр от пола. Современные виды печей конструируются таким образом, что в нижней части размещаются каналы дымооборотов, и такая печь прогревается на всю высоту. В конструкцию может быть включена чугунная плита для приготовления пищи.

Как и из чего кладётся русская печь «Колхозная теплушка»

Как и для любой другой печи, для кладки топочной части используется огнеупорный кирпич, изготовленный из шамотной глины. Остальная конструкция кладётся из керамического кирпича.

В каждой печи имеются металлические, точнее, чугунные детали — дверцы и заслонки. Их также необходимо приготовить в нужном количестве. Нам понадобятся:

- Дверцы: топочная 250х205 мм, поддувальная 250х140 — 2 шт., прочистная 130х140 — 2 шт., вентиляционная произвольного размера для дымовой трубы.

- Решётка колосниковая 380х250 мм.

- Задвижки: 260х260, 180х140, 140х140 мм.

- Вьюшка с диаметром 230 мм.

- Заслонка горнила 450х380 мм.

- Коробка водогрейная 500х120х280 мм.

- Плита с двумя конфорками 400х700.

- Стальные полосы: 1000х50х12 и 1430х25х2 мм.

Для кладки некоторых элементов — арок и сводов — потребуются шаблоны, которые должны быть легкоразборными. Их изготавливают из деревянных и фанерных деталей.

Тонкости приготовления кладочного раствора

В отличие от обычного, кладочный раствор для печных работ приготовить гораздо сложнее. Конечно, можно купить готовую смесь в строительном магазине — такая найдётся, если хорошо поискать. Но, если целью ставится самостоятельное изготовление печи, раствор мы также будем готовить своими руками.

Кладочные растворы для печей подбираются, в зависимости от используемого кирпича:

- Если для кладки применяется полнотелый кирпич марки М150 и более, используется глинопесчаный раствор в соотношении глины и песка приблизительно 1:2. Его же используют для облицовки печи керамической плиткой.

- Для кладки тугоплавкого кирпича используют растворы на основе тугоплавкой глины с добавлением песка.

- При использовании шамотного кирпича применяют растворы из огнеупорной (каолиновой, бентонитовой) глины и шамотного порошка в соотношении примерно 1:3–4.

- Кирпичные трубы в промежутке чердачного помещения кладутся с использованием цементно-песчаного раствора.

Глина — мягкая нерудная горная порода, и, как всем известно, из неё можно лепить скульптуры, посуду, производить кафель и прочее. Трудность заключается в оптимальном подборе сырья — в природе глина встречается в разном виде, и может быть «постной», нормальной или «жирной». Мастерство печника заключается в подборе оптимального соотношения глины и песка с тем, чтобы получить идеальный кладочный раствор.

Для проверки качества глинистого раствора применяется множество известных с давних пор способов. Самый простой из них — «замесить» глиняное тесто, скатать тонкий жгутик и попробовать изогнуть его. Чем меньше радиус изгиба, при котором жгутик начинает трескаться — тем лучше раствор.

Другой, очень точный способ: из подготовленного «теста» скатайте шарик и осторожно сожмите его между двух дощечек. При сжатии на треть диаметра нормальная глина начнёт покрываться тонкими трещинами. Если шарик рассыпался ещё раньше — раствор слишком «тощий». Если трещины появились при сжатии комочка глины на половину диаметра — раствор жирный. В любом случае, лучше получить более жирный раствор, чем постный.

Как замешать глиняный раствор

Для кладки русской печи понадобится примерно 3,5 м 3 раствора. Соответственно, берётся нужное количество ингредиентов в соотношении, уканном выше, и разводится водой в количестве 1/4 от объёма взятой глины. Например: 1,1 м 3 глины, 2,2 м 3 песка и 0,27 м 3 воды.

В качестве тары используется железная бочка или обитый жестью ящик, глина замачивается в воде на пару дней. После этого добавляется песок, и весь раствор перемешивается ногами (придётся запастись высокими сапогами), пока смесь не станет однородной.

Важно: поскольку ширина швов кладки не больше 3 мм для шамотного кирпича и 5 мм для обычного, все крупные комки и камешки должны быть удалены из раствора.

Нюансы просушки выложенной печки

Выложенная печь должна хорошо просушиться.

Нюансов несколько:

сушка нужна еще до строительства дымохода; сразу полноценно топить печку нельзя – есть риск потери герметичности, появления разводов; минимум 10 дней сушка должна быть естественной, с открытыми дверцами и задвижками; первые разы топить надо осторожно – дров использовать немного, дымовые задвижки открывать, а топки закрывать; 1-1,5 недели печь протапливают каждый день, начиная с 3-4 кг дров и увеличивая их количество ежедневно на 1-1,5 кг; полноценная топка разрешается, когда через 2 часа с начала топки на металлических элементах конденсата нет совсем.

Печная кладка

Главное требование к печной кладке — герметичность. Поэтому на печь берутся только целые кирпичи без трещин, а швы делаются тонкими — не более 5 мм. Нельзя добиваться воздухонепроницаемости за счёт обмазывания глиной стенок печи изнутри — это снижает теплопроводность и увеличивает отложения копоти и сажи. Кроме того, глина может отслаиваться и забивать каналы внутри печи, чистить которые будет проблематично. Применяются методы кладки:

- «в кирпич» — т. е. толщина стенки равна длине кирпича;

- «в полкирпича» — кирпич кладётся плашмя вдоль стенки;

- «в четверть» — кирпич укладывается на ребро.

Перевязка швов производится за счёт использования в углах попеременно тычковой и ложковой кладки (кирпич укладывается плашмя, а следующий ряд — тычком наружу) или неполноразмерного материала. Если применяется керамический кирпич, его необходимо предварительно вымачивать, потому что он «вытягивает» влагу из раствора. При укладке обязательно нужно убирать излишки смеси, особенно с внутренней стороны печи. Наружные стенки печи укладываются «в кирпич», внутренние — обычно «в полкирпича».

Возможные сложности при изготовлении

При возведении печи очень редко появляются сложности и непонятные моменты. Довольно много вопросов возникает у начинающих печников на подготовительном этапе, во время составления чертежа изделия.

Для адекватной теплоотдачи обязательно учитывается высота потолка, но потолки в каждом доме различны, поэтому при работе с предварительным чертежом постройки И.В. Кузнецов предложил такую схему расчета: на 1 кв. м. при теплой погоде выделяется 0.5 кВт, а при морозах — 0.76 кВт. Берется в расчет материал, из которого изготовлена топка. Стальные листы быстро выгорают, для долговечного пользования лучше приобрести материал из чугуна.

При покупке материала тоже возникает немало вопросов. Существуют специальные формулы, которые позволяют посчитать количество кирпичей в ряду. Но к сожалению, погрешность в них составляет целых 15%, поэтому проще посчитать кирпич одного ряда вручную и умножить на количество рядов.